サイエンスカフェ in 松江 2024

| 日時 | 2024/12/14(土) |

|---|---|

| 場所 | 島根県立松江北高等学校 |

| 対象 | 公開イベント |

| 担当者 | 大平, 田中, 大村, 中野, 桑江, 平田, 波多野, 二階堂, 村尾, 中西, 河野, 石川 |

概要

Science Station (以下、SS)では、毎年、島根県立松江北高等学校と連携して「サイエンスカフェ in 松江」というイベントを開催してきました。 このイベントは、松江北高校とSSが共催する形で開催されており、カフェのような場所でお茶をしながらサイエンスについて語らうことを目的とするものです。今年のサイエンスカフェ in 松江ではSSメンバーによるトークに加え、松江北高校理数科の生徒さんたちの研究の中間発表を拝聴し、研究に対するアドバイスを行いました。

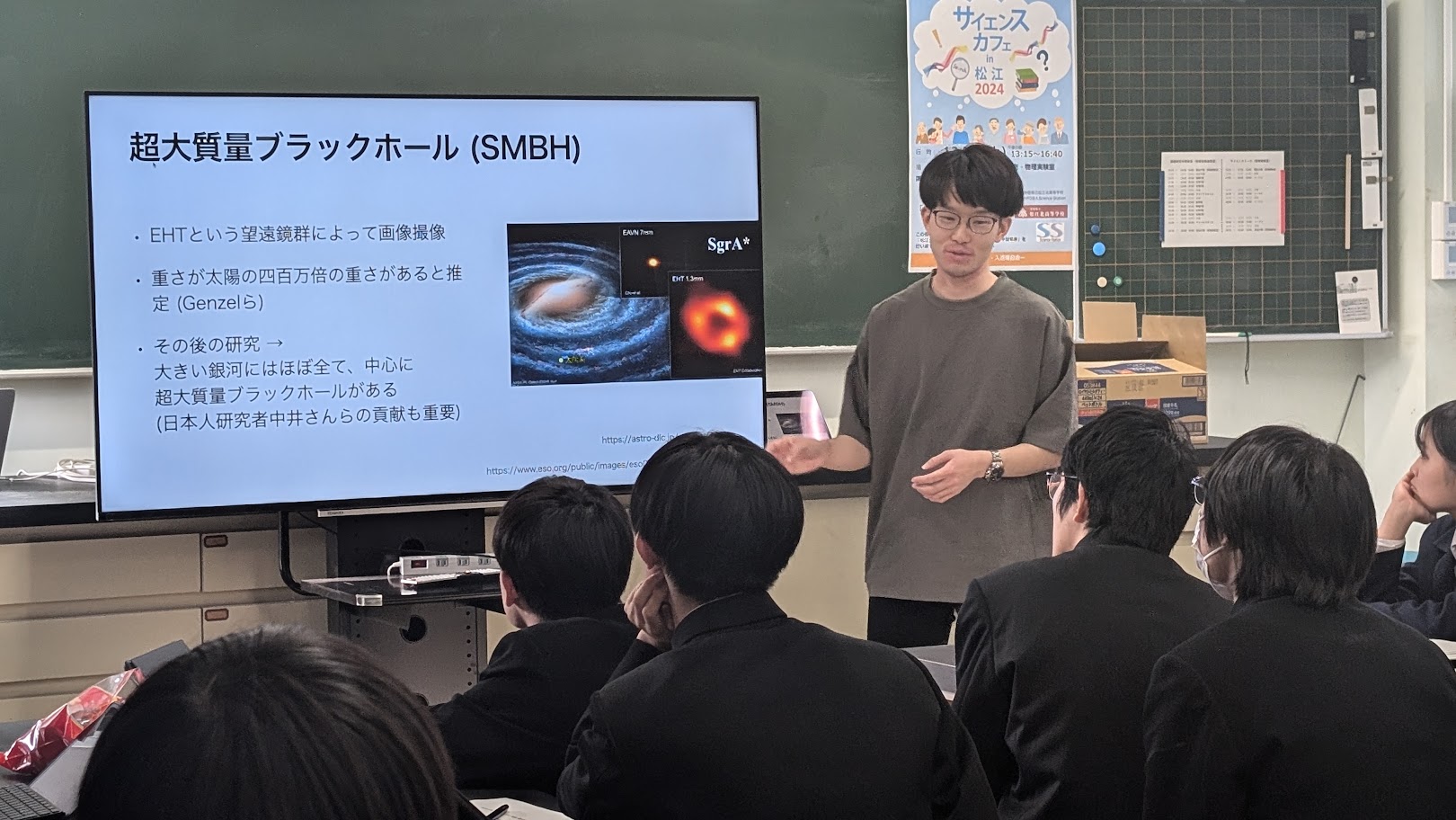

トーク1: 望遠鏡と宇宙観

望遠鏡が発明されてから約400年以上もの間、望遠鏡は人類の宇宙観 (宇宙の描像) を更新し続けてきました。本トークでは、望遠鏡の発展という観点から、現代天文学がビッグバン宇宙論を確立するまでの歴史を概説し、その後最先端の研究を紹介しました。

トークの前半では、望遠鏡がどのようにして宇宙の世界観 (宇宙観) を変えてきたのかについて、歴史的な観点から具体的な事例を挙げながら解説しました。年周視差の発見による天動説の棄却や、渦巻星雲の観測による「島宇宙」概念への到達、さらには宇宙背景放射の検出によるビックバン宇宙論の確立に至るまで、望遠鏡が果たしてきた重要な役割について述べました。さらに、可視光以外にもさまざまな波長帯で観測を行う望遠鏡の発展により、天文学が細分化され、多様な研究分野が生まれたことについても触れました。

トークの後半では、スピーカーの現在の研究テーマである中間質量ブラックホール (IMBH) に焦点を当てました。太陽と同程度の質量を持つ恒星ブラックホールや、数百万太陽質量にも達する超大質量ブラックホールが既に存在する一方で、それらのブラックホールの中間にあたる質量を持つIMBHは未だ直接的な証拠が少ない謎の存在です。そこで、小型銀河に潜んでいる可能性が高いIMBHを見つけるための鍵となる手法として、光度の時間変動の検出が有効であることを詳しく説明しました。また、WISE衛星という望遠鏡の観測データを用いたスピーカーによる光度の時間変動の研究を紹介し、IMBHの存在を示唆する証拠を提示しました。この研究例を通じて、現在でも望遠鏡により宇宙観が常にアップデートされていることを具体的に伝えることができました。

質疑応答では、ハッブル・ルメートルの法則に基づく宇宙論についての深い質問などが寄せられ、生徒たちの科学に対する興味の深さが伺えました。

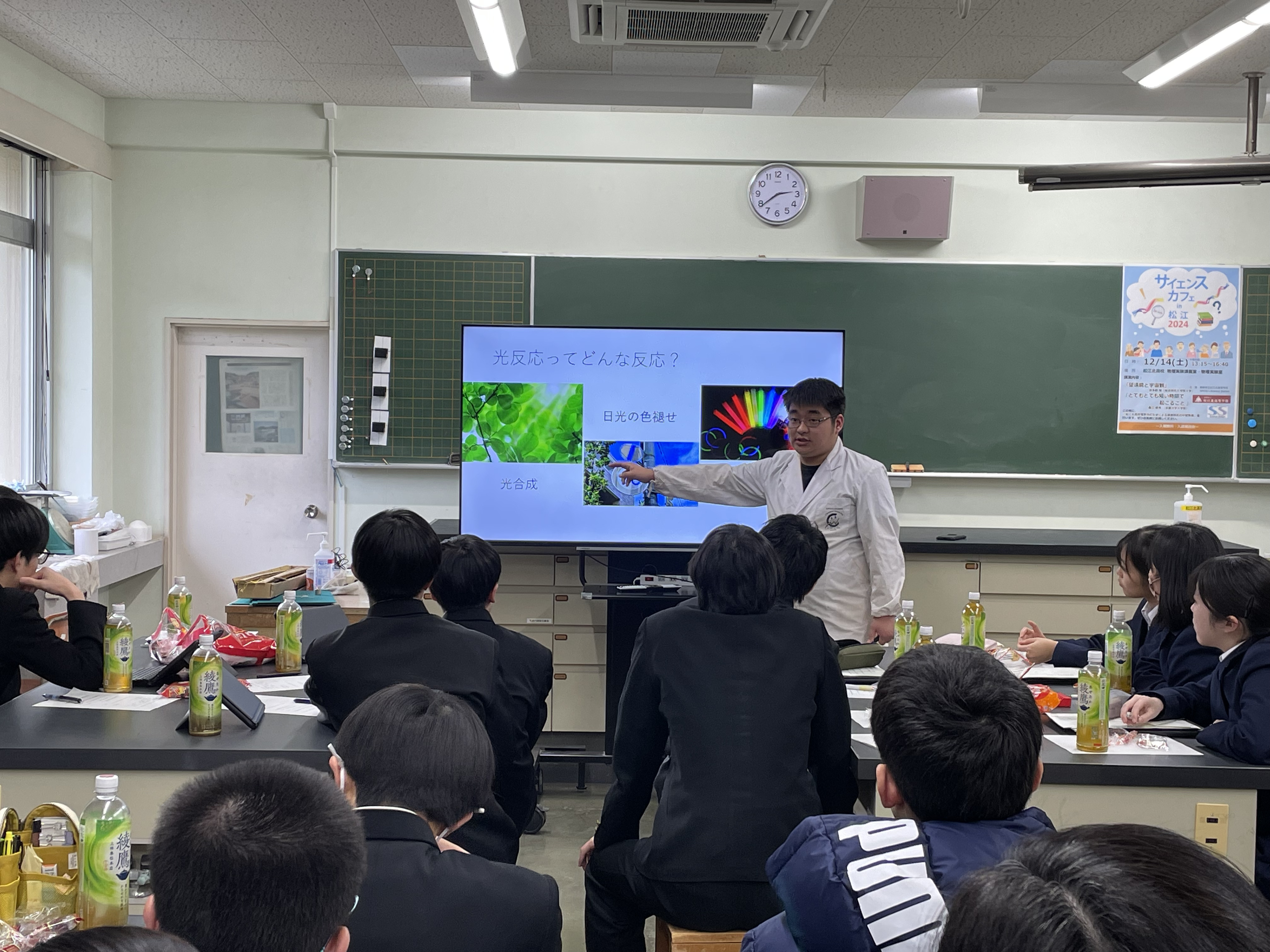

トーク2:とてもとても短い時間で起こること

本トークでは、化学反応をレーザーで詳しく調べる研究をしているスピーカーが、化学反応の奥深さと最先端の研究について紹介しました。トークの導入として、一見単純な化学反応でさえ高校の範囲を超えて非常に複雑であることを、水素分子とヨウ素分子が反応してヨウ化水素分子を生成する反応を例に解説しました。高校の範囲では1つの式で表されるこの反応は、実は5つのより詳細な反応(素反応)に分けることができます。素反応は、分子の衝突や解離によって引き起こされます。二つの分子が衝突する瞬間に結合が変化する状態の分子を「反応中間体」と呼び、この反応中間体を理解することが化学反応の解明において非常に重要であることが説明されました。

反応中間体やその前後の状態の性質を探る手法として、理論計算で導かれるエネルギーポテンシャル面や、1986年にノーベル化学賞を受賞した李博士による交差分子線を用いた実験が紹介されました。しかし、この実験は観測することのできる反応が限られるという問題があります。この欠点を克服したのが、光反応を利用する方法です。化学反応という短いタイムスケールを「見る」ためには、非常に短い時間幅を持つ強い光が必要です。これに最も適しているのがレーザーです。トークではレーザーの仕組みを解説し、現在の研究現場で広く使われているレーザーが到達できる時間スケールが1000兆分の1秒(1フェムト秒)であることを紹介しました。この時間スケールは化学反応を観察するのに十分であり、実際にフェムト秒レーザーを使った「ポンプ・プローブ法」を行ったズウェイル博士の成果も紹介されました。さらに近年では、1フェムト秒の1000分の1の時間スケール、すなわちアト秒スケールでのレーザー制御が可能となり、これによりさらに複雑な化学反応の解明が期待されていることが述べられました。

質疑応答では、レーザーの代わりに放射光施設を用いて、X線などの高エネルギー光子を使うことができないのかといった深い質問があり、活発な議論が展開されました。

謝辞

本イベントは島根県立松江北高等学校と共催で行い、同校の先生方に多くのご協力をいただきました。厚くお礼申し上げます。