島根県立松江北高等学校 出前授業

| 日時 | 2024/12/13(金) |

|---|---|

| 場所 | 島根県立松江北高等学校 |

| 対象 | 普通科理系および理数科の2年生約140名 |

| 担当者 | 大平, 田中, 大村, 中野, 桑江, 平田, 波多野, 二階堂, 村尾, 中西, 河野, 石川 |

概要

島根県立松江北高校で普通科理系と理数科の2年生を対象に出前授業を行いました。生徒たちは

- ゲームを通して学ぶ統計力学

- コンピューターで世界を解く!

- 星間分子で探るクールな宇宙

- 化学のカードゲームで遊ぼう!

- 地球を測ろう!

- ミクロの眼で見るタンパク質の世界

という6つの授業から1つの授業を選択して受講しました。授業時間は5分~10分の途中休憩を含めて110分です。

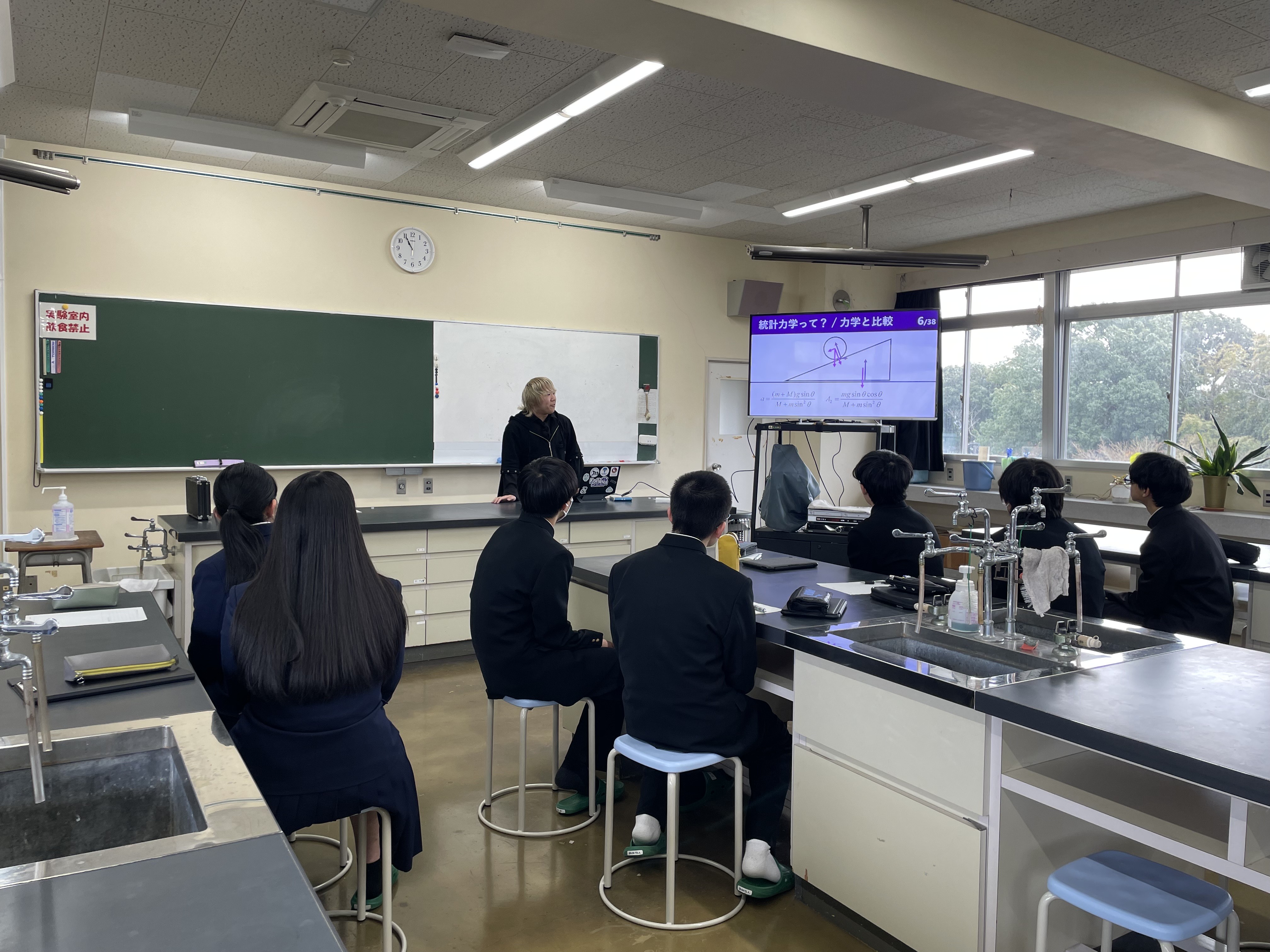

授業1:ゲームを通して学ぶ統計力学

この授業では「ゲームを通して学ぶ統計力学」というタイトルで講義と実習を行いました。高校物理では物体に働く力を運動方程式で表し、それを解くことで運動を理解しますが、統計力学では非常に多くの分子から成る系を扱うために一つ一つの力を運動方程式でを表すことができません。

今回は、分子が衝突することでエネルギーをやり取りする様子をモデル化した「統計力学ゲーム」を行うことで、統計力学とはどのような学問なのか学んでもらいました。

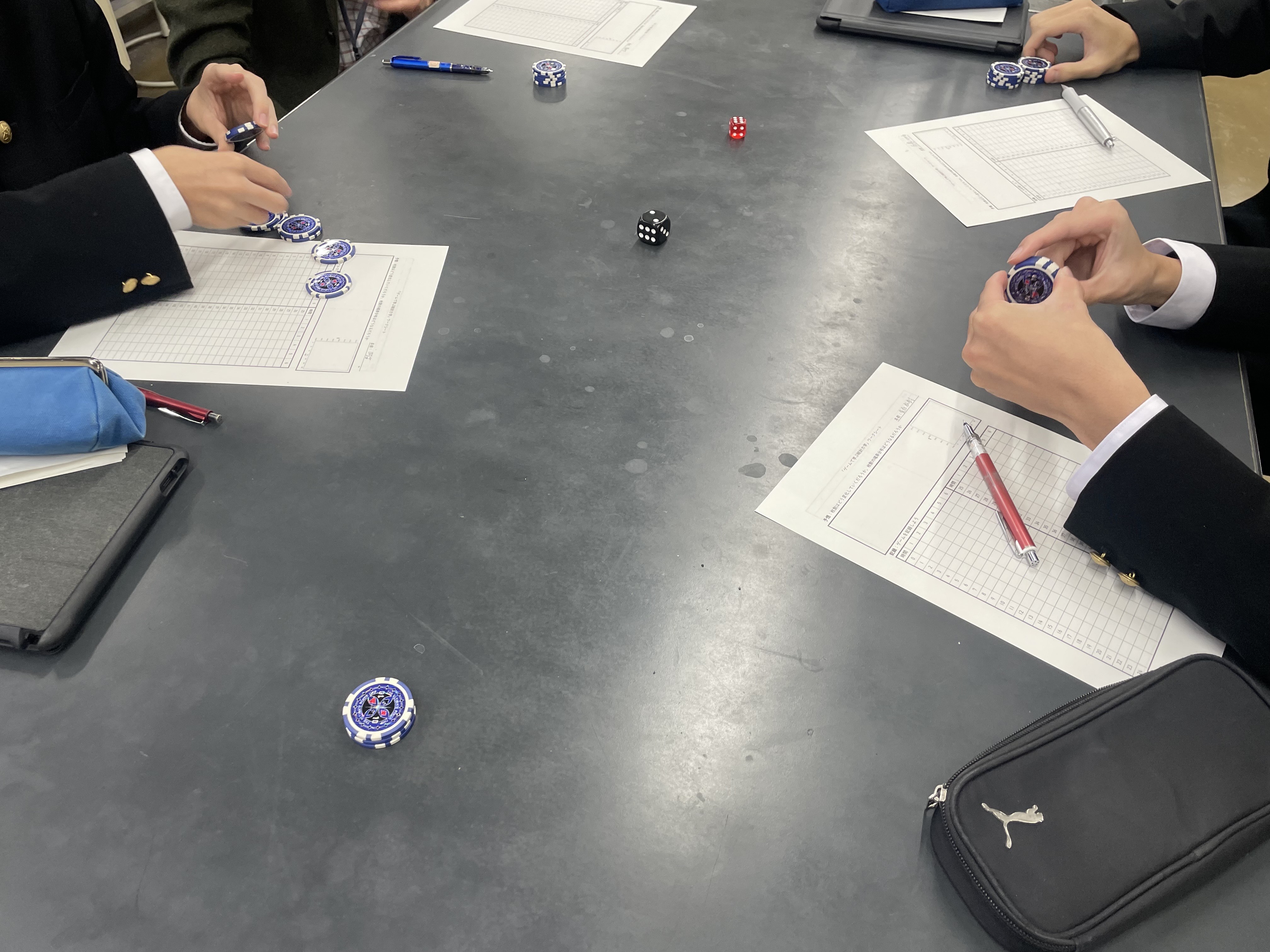

統計力学ゲームのルールを説明します。まず、5人ないし6人グループ内でそれぞれに1〜5(6)の番号を割り振り、サイコロを振って出た目の人が一枚ずつおはじきをもらいます。それを30枚のおはじきが無くなるまで繰り返しました。これは「エネルギーの分配」を表しています。

次に、①サイコロを振って出た目の人がおはじきを1枚出す②もう一度サイコロを振って出た目の人は①で出されたおはじきを貰う、という操作をできるだけたくさん繰り返しました。この際、全員のチップの枚数の変動を表計算ソフトに記録してもらいました。実習に移る前に、自分の手元のチップの枚数についての確率分布はどうなるのか予想をしてもらいました。どのグループも、チップの枚数が全員で均されるようにやりとりされ、最終的に1人5(6)枚に落ち着くという予想をしていました。

しかし、実際に行ってみると予想に反して均等にはならず、0枚になる人、15枚以上も持つ人とおはじきの個数にバラ付きが出ました。生徒たちは休み時間にも続けて実習を行うほど盛り上がりを見せました。また、挑戦問題として提示された、このゲームの背景にある理論や、熱力学第二法則との関連性についても考える様子が見られました。

120回ほどサンプルをとったあとは、スプレッドシートでヒストグラムを描き、このゲームを通じてどの枚数が一番多く出たのか、どのような確率分布になったのかを確認をしました。

実習を終えた後は、試行回数を増やしたシミュレーションの結果を比較し、先ほどの実習の時間を十分に長くしたらどう結果が変わるかを考えました。統計力学ゲームの背景にある「等重率の原理」について学びました。

最後に行ったカノニカル分布の話は高校生にとって少し難しかったようですが、理解したいと思う生徒もいたようです。大学で統計物理を学ぶことになったときに、この授業で得た考え方が生きれば嬉しい限りです。

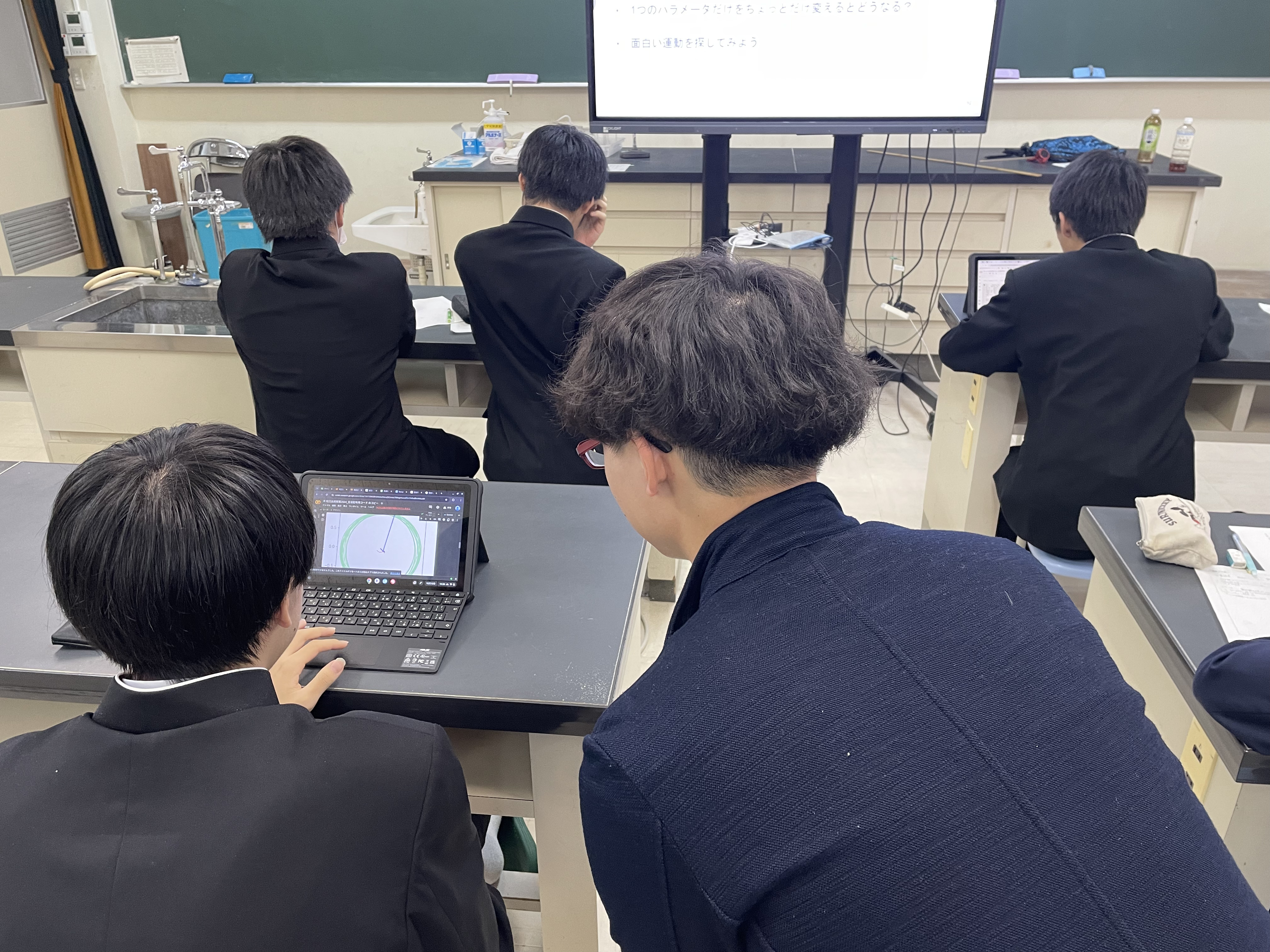

授業2:コンピューターで世界を解く!

本授業では、大学で学ぶ、微分方程式を数値的に解く方法を紹介しました。微分方程式は、高校で学ぶ方程式と違い、方程式自身に微分を含みます。高校の物理で学習する運動方程式も、位置の時間による二階微分 (加速度) が含まれるため微分方程式の一つです。微分方程式の中には、紙とペンで解けない性質 (解析的に解けない性質) を持つものがあります。解析的に解けない微分方程式を解く方法として、コンピュータを使って数値的に解く方法 (数値計算) が挙げられます。授業の前半では基本的な数値計算手法である「オイラー法」や「ホイン法」を取り上げ、その原理について理解を深めました。

授業後半では、二重振り子の運動方程式を用いて、実際に数値計算の実習を行いました。二重振り子は、単振り子を二つ繋げた振り子です。生徒が提供されたコードを使い、二重振り子の運動を計算し、その結果を動画で可視化しました。初期値を変更することで、運動が初期条件に敏感に依存し、大きく異なる結果を示すことを体感しました。この性質を持つ系を「カオス系」と呼び、二重振り子がその最も単純な例であることを学びました。また、数値計算における誤差とその性質についても学び、計算の細かさを表す刻み幅を調整することで誤差が小さくなることを確認しました。

さらに、数値計算が天文学をはじめとするさまざまな分野で広く使われていることが紹介されました。例えば、重力相互作用を受ける多天体の軌道計算は、数値計算による重要な応用の一つです。また、シミュレーション研究の成果とJWST (ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡) などによる最先端の観測的研究との比較など、シミュレーションと観測の両面から双方向的な研究が行われていることが説明されました。

二重振り子の数値計算や、天文学における数値計算の応用事例の紹介を通して、大学で扱う方程式の奥深さや数値計算の強力さが実感できたのではないでしょうか。

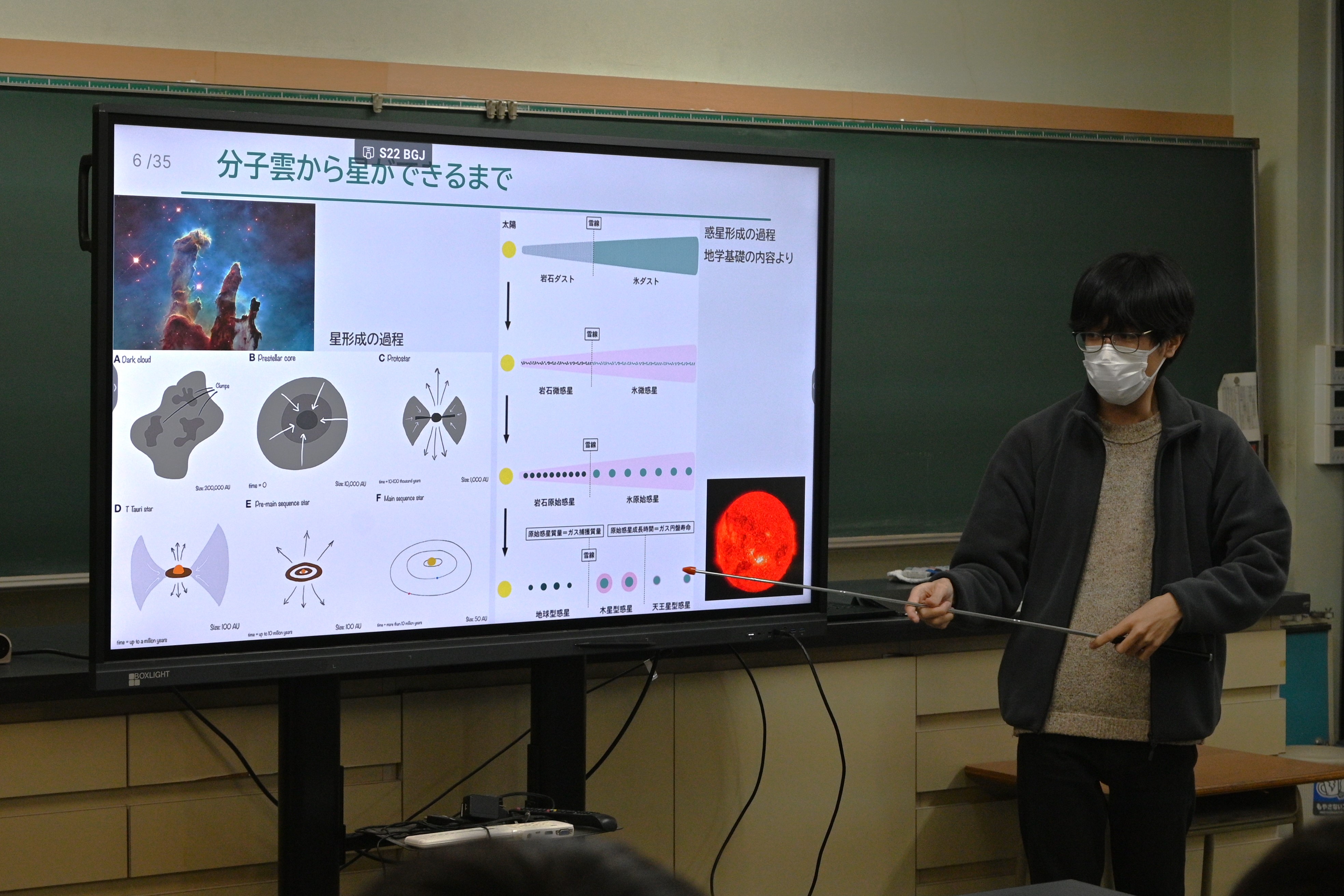

授業3:星間分子で探るクールな宇宙

宇宙空間には恒星をはじめとして様々な天体が存在しますが、その中の一つにガスや塵が集まっている雲のような形をした天体があります。このような天体は分子雲と呼ばれています。分子雲は、新しく星が誕生している場所であると考えられており、星の形成を考える上で重要な天体です。分子雲は、我々の目で見ることができる可視光では輝いておらず真っ黒で、何もない場所のように見えます。しかし、赤外線や電波などのより長い波長の光で見ると明るく輝いています。電波望遠鏡による分子雲の観測から、身近な水分子をはじめとする200種類以上の分子が発見されており、その数は現在も増え続けています。

その中でも分子雲から最初に発見された分子が、今回の鍵となるアンモニア分子です。アンモニア分子の構造変化 (反転遷移) に由来して、構造のエネルギー差に相当する周波数の電波が放出されます。さらに、複数のエネルギー準位での反転遷移による電波の強度比を利用することで、分子雲の温度を推定することができます。

講義の前半では、分子雲とはなにか、どんな特徴があるか、星間分子としてのアンモニアはどのようなものかなどの座学を中心として進行しました。ほとんどの内容は高校の教科書にないような話題であり、生徒たちは興味を持って耳を傾けていました。

次に電波望遠鏡による分子雲の観測データを用いた実習を行いました。光がどの波長でどれくらいの強度で検出されたかというデータ (スペクトル) から、ものさしを用いて複数の輝線の強度比を算出しました。そして、量子力学や統計力学などから導出される式を用い、自分たちで求めた強度比から分子雲の温度を計算しました。実際の研究に近い環境を体験してもらうため、Google Colaboratoryを利用してPythonで書かれたプログラムを実行することで実習を進めました。

各グループで異なる分子雲について調べた結果、多くの分子雲で15 K (-258℃) 程度、星形成が非常に活発である特異な領域では40 K (-233℃) 程度という結果を得ることができました。実習前には予想できなかったほど冷たい結果に、測定や計算を再確認する姿もありました。また、今回利用したアンモニア分子に関連して、分子の中のどこかの原子が同位体に置き換わった場合を考えることで、異なった分子雲の姿を見ることができることについても紹介されました。

これまで触れてきたものとは大きく異なる、高度な知識や技術を用いた実習でしたが、実際に自分たちで手を動かして分子雲の温度を導き出す過程で、天文学研究の一端を垣間見ることができたのではないかと思います。

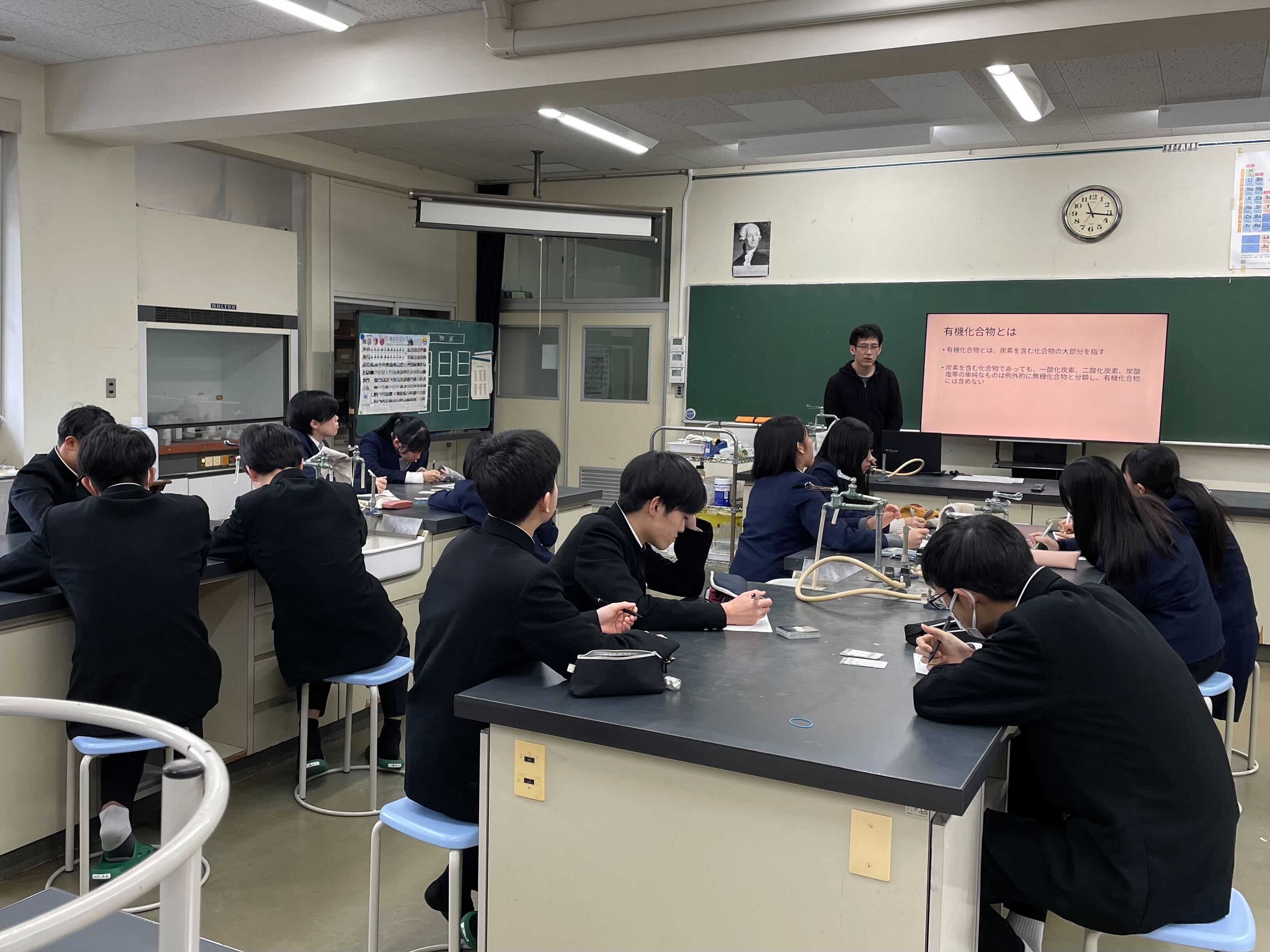

授業4:化学のカードゲームで遊ぼう!

この授業では講師が高校生の時に作成したカードゲームを通して、有機化合物を中心とした様々な化合物について学んでもらいました。

初めにアイスブレイクとして「Fortuna」というゲームで遊んでもらいました。これはカードを順に1枚ずつ引いていき、前の人が引いたカードに記された有機化合物の炭素の数と自分が引いたカードの炭素の数を競う、多人数型のゲームです。生徒の皆さんはよくルールを理解して、楽しそうに遊んでくれていました。

アイスブレイクを通してカードに書いてある有機化合物に一通り目を通した後、有機化合物の種類や特徴についての講義がありました。カードの説明と講義内容を照らし合わせながら、熱心に講義を聞いている姿が印象的でした。

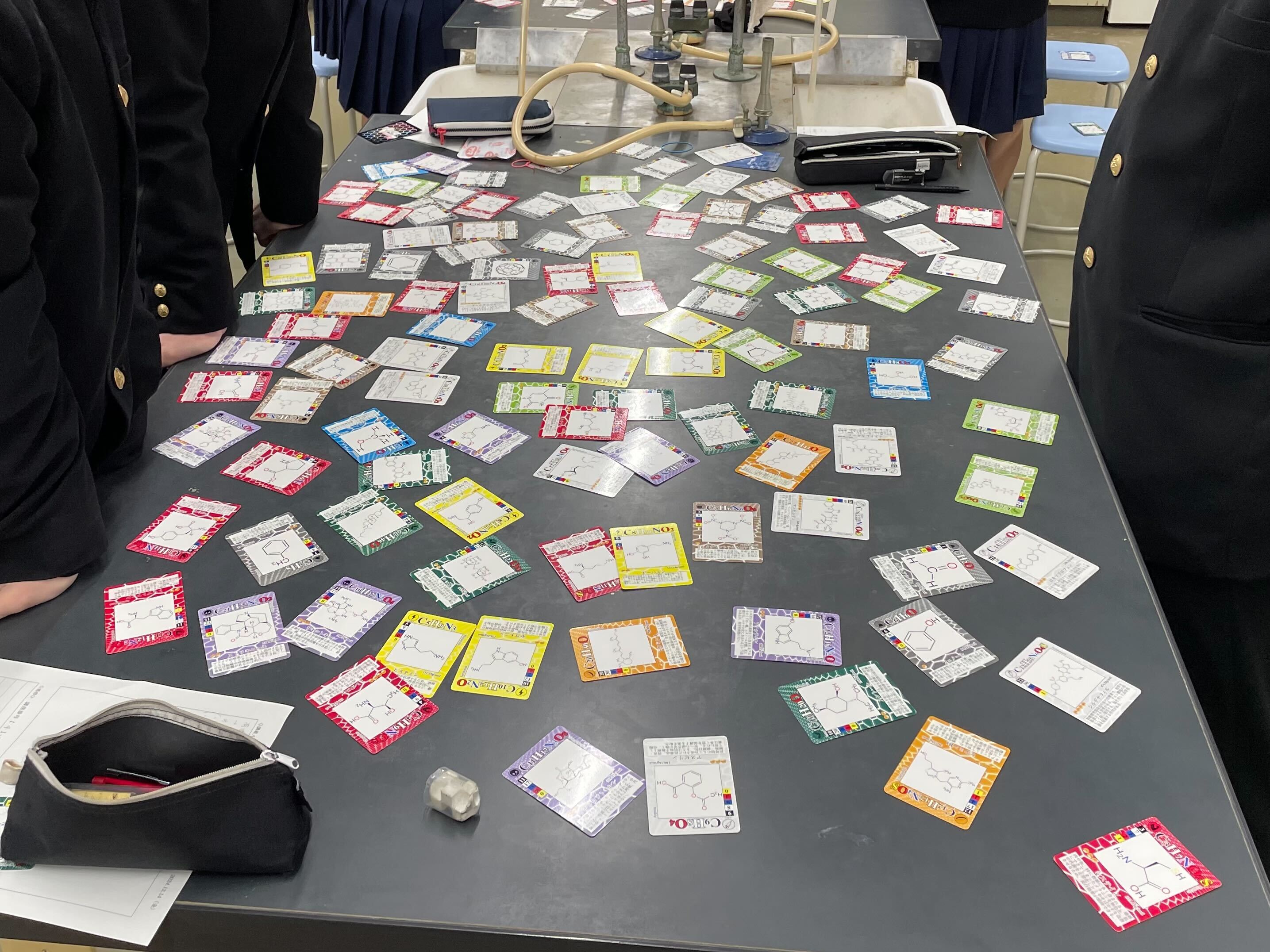

次に「ビタミンハンター」というゲームで遊んでもらいました。これはビタミンのカードとアミノ酸のカードを持った人と、紫外線のカードとアミノ酸のカードを持った人とで1枚ずつカードを出し合い競う、一対一型のゲームです。「ビタミンは紫外線によって分解される」ことをモチーフとして、ビタミン側が出したカードがビタミン、紫外線側が出したカードが紫外線だった場合、紫外線側が勝ちとなります。どのカードをいつ出すのかという心理戦の要素も交えながら、大いに盛り上がっていました。

その後はスライドに表示された有機化合物のカードを探すカルタをしました。カルタをしながらその有機化合物に対する説明を聞き、身近かつ様々な種類の有機化合物に触れました。

カードゲームを通して、楽しく有機化合物の基本を学べたようでした。今回の内容は今後高校の授業でも扱われるので、この授業が有機化学の内容の良いつかみになってくれたらと思います。

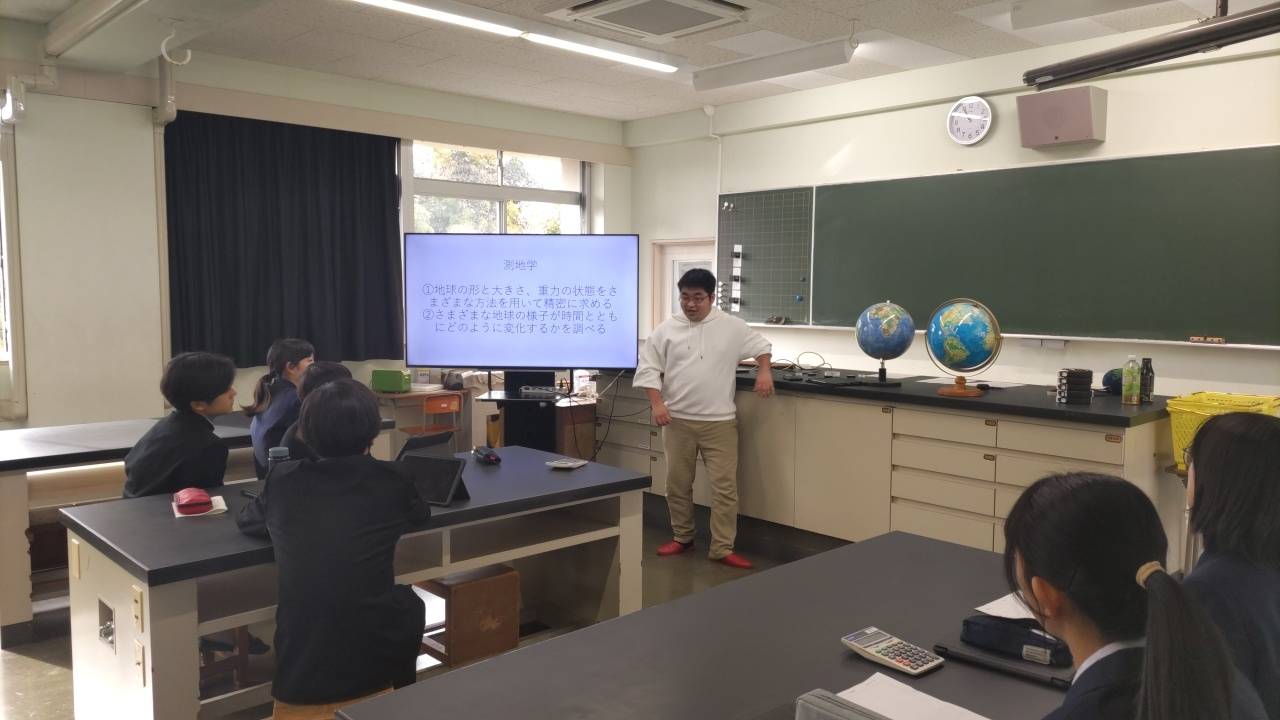

授業5:地球を測ろう!

この授業は「地球を測ろう!」というテーマで授業と実習を行いました。多くの高校で開講されることのない「地学」をこの機会に学習してもらえるよう、地学で扱われることの多いトピックの一つである、地球一周の長さを求める方法について授業を行いました。今回の授業で扱うテーマは、地学の分野の中でも「測地学」に分類されます。測地学とは地球の形、大きさ、重力状態を様々な手法を用いて精密に求めることを目的とした学問です。大学や研究所などの機関による測地は、GPSデータを用いた詳細なコンピュータ解析が行われることが多いため、地学を学習する機会の少ない高校生にとってはその概要を理解することは難しくなっています。そこで今回の授業では、高校生にも測地学を簡単に学んでもらうため、地球の大きさをテーマに、高校までに習っている数学的な知識のみを用いて、簡単に地球一周のおおよその長さを求められることを生徒に学んでもらいました。

まず授業の導入として、地球が球形であるという、多くの人にとって常識となっている事実の根拠を生徒に考えてもらいました。こちらで用意した答えは「月食のときに見える地球の影が丸い」「海洋上の船が地平線付近に見える島から離れていく際、その島は海面に近い側からから見えなくなっていく」などでしたが、すんなりと理解してもらえました。

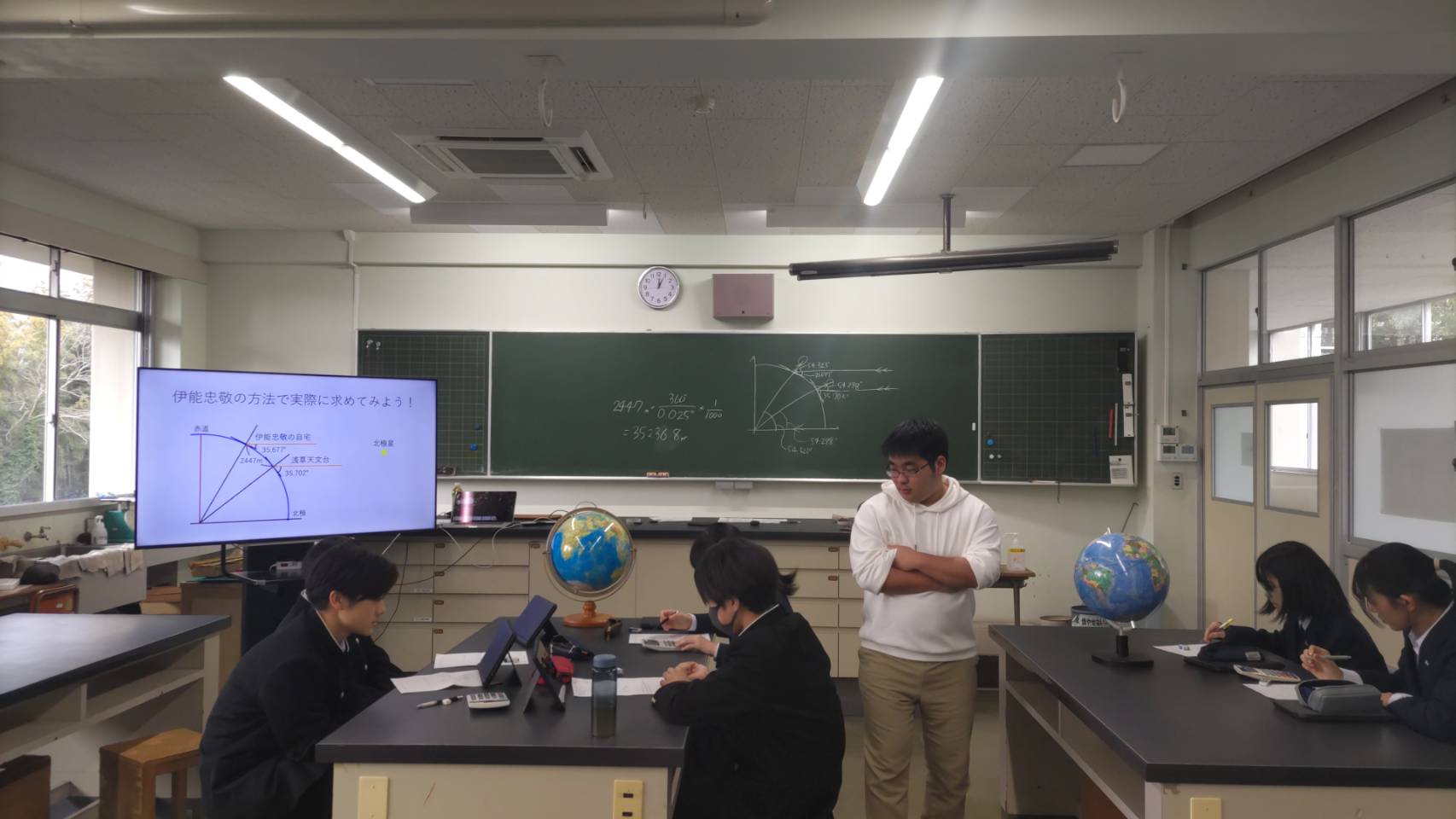

その後はエラトステネスや伊能忠敬が地球一周の長さを求めた際に使用した手法を用いて、経度がほぼ一致している二地点間の距離と緯度差から、地球一周の長さを実際に計算してもらいました。どの班も想定していた値を算出しており、授業で教えたことが飲み込めていることが確認できました。一方、伊能忠敬が二地点間の緯度差を求める際に用いた、北極星の高度=その土地の緯度、という事実は普段から地学に触れていない高校生には理解してもらうのに少々時間がかかったように思います。

実習では、授業の際に与えられていた「二地点間の距離と緯度差」を実際に自分たちで計測することで、地球一周の長さを求めてもらいました。まずはじめに五歩歩いてもらい、その長さを測ることで歩幅を算出してもらいました。その次に松江北高校の、南北方向に伸びる廊下を歩いてもらい、歩数を数えることで、廊下の長さを推定しました。歩幅の測定と廊下の長さの推定は、精度を上げるためにそれぞれ5回行いました。その後ChromebookのGoogle Earthを使用し、廊下の端間の緯度差を求めてもらい、講義の際に用いた手法で地球一周の長さを算出しました。

生徒たちが算出した値は30000 km~50000 kmの範囲に収まり、実際の値である40009 kmに近い41000 kmという値を出した班もありました。授業の最後に、生徒たちの導出した値が実際の値からずれてしまった原因の一つが、今回測定に使用した廊下が真北方向から少しずれていることを説明するため、コンパスを用いて、廊下が磁極から16度ほどずれていることを生徒に共有しました。そのうえで、地球の地理的な極と地磁気の極は一致しておらず、地図の北と方位磁針の指す北が一致しない (=偏角がある) ために、松江での偏角を16度から差し引いた値が廊下の向きの南北方向からの真のずれであることを生徒に説明して授業を終えました。今回の授業が、普段の授業では扱うことの少ない「地学」に触れる機会の一つになってくれたらと思います。

授業6:ミクロの眼でみるタンパク質の世界

この授業では、我々の身体の大半を構成しているタンパク質の構造および生体内でのはたらきを、分子スケールのミクロな視点から、パソコンを用いた可視化などを通じて学びました。

授業の前半では、講師の大学での研究紹介を交えながら、タンパク質の生体内でのはたらきについて、またアミノ酸の構造や水素結合などタンパク質の化学的な性質について解説しました。また分子生物学で頻繁に利用され、発見者がノーベル賞を受賞した緑色蛍光タンパク質 (GFP) を例に、PyMOL というオープンソースのグラフィックツールを用いて、タンパク質の立体構造を可視化し、実際にミクロな世界をイメージしてもらいました。

授業の後半では、生物の遺伝情報が記録されるDNAについても学びました。DNAの情報を適切に転写・翻訳するためには、アミノ酸とDNAとの水素結合が利用されています。そこで、アミノ酸とDNAがどのように結合して情報を認識しているのかを、前半で学んだアミノ酸とDNAの構造を基にして考察しました。また、近年生物学研究の目覚ましい発展に貢献している、タンパク質の立体構造をAIを用いて高精度予測するプログラム (AlphaFold) も利用しました。

本講義では、生命活動というマクロな現象から分子の電気的な相互作用というミクロな現象までの幅広い内容に関して、生徒各々の習熟度や興味関心に応じて説明や実習を行いました。

授業の多くの時間は、生徒たちには2, 3人で1台のパソコンを用いてもらい、上述のツールを用いて自力で図を出力、観察しました。

本授業を通じて、高校で扱う生物と比較して、より詳細な (ミクロな視点での) 議論を行ったことで、化学と生物学の繋がりをより強く体感できたのではないでしょうか。